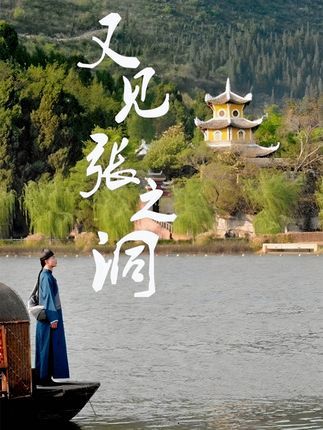

光绪十年的暮色里,紫禁城的琉璃瓦浸着庚子年的硝烟,长江却奔涌着另一股暗红——汉阳铁厂的高炉烈焰,将晚清最后的倔强烙在天际,曾以清流之姿在朝堂挥斥方遒的张之洞,此刻正站在帝国黄昏的十字路口:左手紧攥“自强”的蓝图,右手却拖着科举的枷锁,成了“中体西用”最执拗的布道者。

督鄂十八年,他是武昌城最不知疲倦的“建设者”,为给汉阳铁厂“喂饱”高炉,他抵押官俸、借贷洋行,在招商局的算盘与洋商的皮鞭间周旋;为让“实业救国”的种子发芽,他顶着“用夷变夏”的唾骂,让湖北织布局的机杼声刺破长江雾霭,可《劝学篇》的墨迹未干,保守派的围剿便如潮水——科举的“正途”与西学的“末技”在朝堂撞得粉碎,他成了卫道者眼中的“叛徒”、维新者嘴里的“缓行派”。

京城的风波更如刀尖起舞:他向慈禧叩首陈变法之必要,又为自保暗划楚河汉界;戊戌六君子的血溅刑场时,他攥紧了拳又松开,转身却将新军的教鞭、留学生的船票,塞进年轻的手心,他以为用“西技”能加固帝国的根基,却不知锻造出的“利器”,终将刺破王朝的心脏。

这是一部关于“突围”的史诗,当千年未有之大变局将传统碾碎,一个士大夫如何用理想对抗现实,用行动叩问时代?在历史的漩涡里,他的背影模糊又清晰——是“骑墙派”,还是先行者?是失败者,还是殉道人?答案,都融进了长江的浪涛,与铁厂的余烬里。